[セルフビルド]風呂&トイレ小屋を自作しよう!⑧|薪風呂編ⅳ|イラスト図解で分かりやすい薪風呂の作り方|ブロック積みとスパイラルダクトの煙道

2019/01/25

previous:[イラスト図解]自作薪風呂の作り方①|風呂トイレ小屋の建設③

前回の記事では、耐火レンガで作った焚口の上に風呂桶を乗せ、吹上口の上にはメガネ石を設置しました。

この記事では、[薪風呂の煙道]について書いていきます。

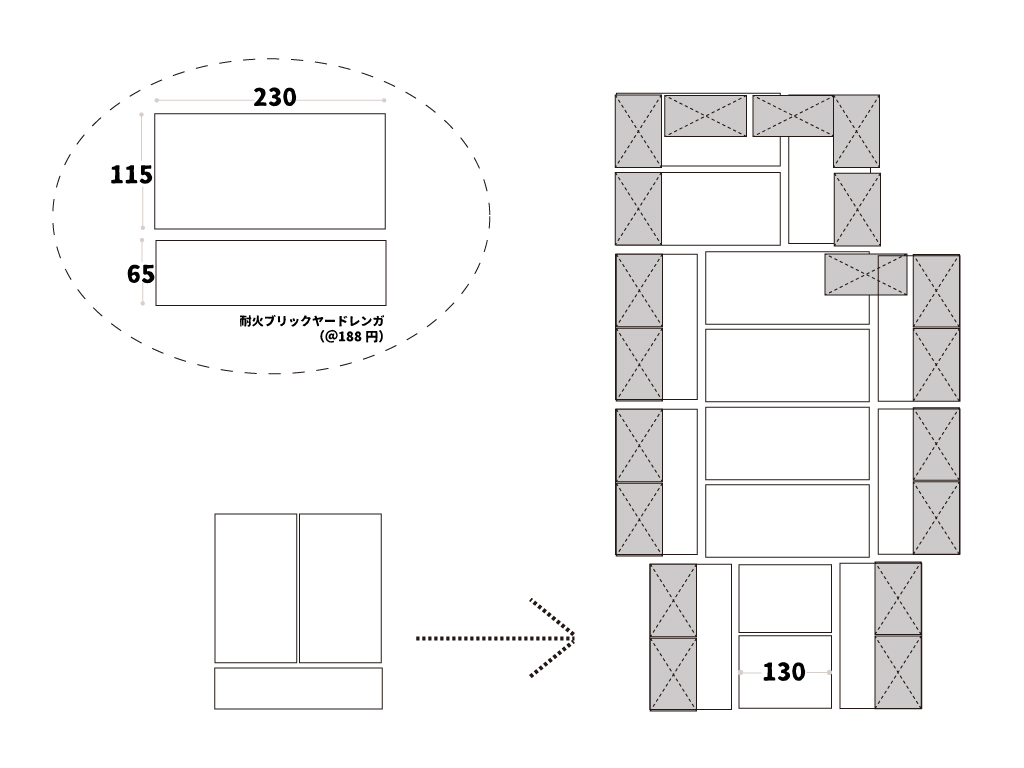

[イラスト図解]焚口とメガネ石の位置関係

吹上口の上部に、耐火モルタルで自作したメガネ石を乗せました。

[イラスト図解]焚口と風呂桶の位置関係

風呂桶には若干の勾配をつけ、水が排水栓方向に流れるようにしています。

煙道に使う素材選びについて

風呂に張った水を温める熱源は、薪を燃やした炎の他にも、副産物である排煙の熱も利用することが出来ます。

プロトタイプの薪風呂でも採用したように、排煙は直ぐに煙突から排出させてしまうのではなく、風呂桶の回りをぐるっと一周させてから、煙突より放出させたいと思います。

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂 [DIY][おまけ:設計図][2/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

[DIY][おまけ:設計図][2/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

今回は、プロトタイプの薪風呂で苦労した煙の漏れを改善すべく、煙突までの通り道にダクトを採用しようと思います。

そのダクトとして目をつけたのが、「スパイラルダクト」という亜鉛めっき鋼板の筒です。これを風呂桶の回りにぐるっと通してみることにしました。

最終的にスパイラルダクトはコンクリートで埋め固めるので、我が家の薪ストーブで使っているステンレス製煙突よりも硬くて変形しにくいところに注目しました。

しかも購入価格が安いと分かったので、この素材は煙道作りに最適なのかもしれません。

・スパイラルダクトの購入は大変だった...

近所のホームセンターではスパイラルダクトの取扱がなかったし、長尺なので自力で持ち帰ることも出来ません。

そこで僕は、ジョイフル本田のオンラインショップを利用しました。

安いし便利だったのですが、、

僕がオンラインショップで買えたのは最初の一回だけで、買い足しの為に再購入しようと思った時には、スパイラルダクトの、オンラインでの取扱は終了していました。

とても残念でした...。

※オンラインで購入できるお店は 他にもありますが、ジョイフル本田くらいに安く購入できるお店はなかなか見つけることが出来ないと思います。

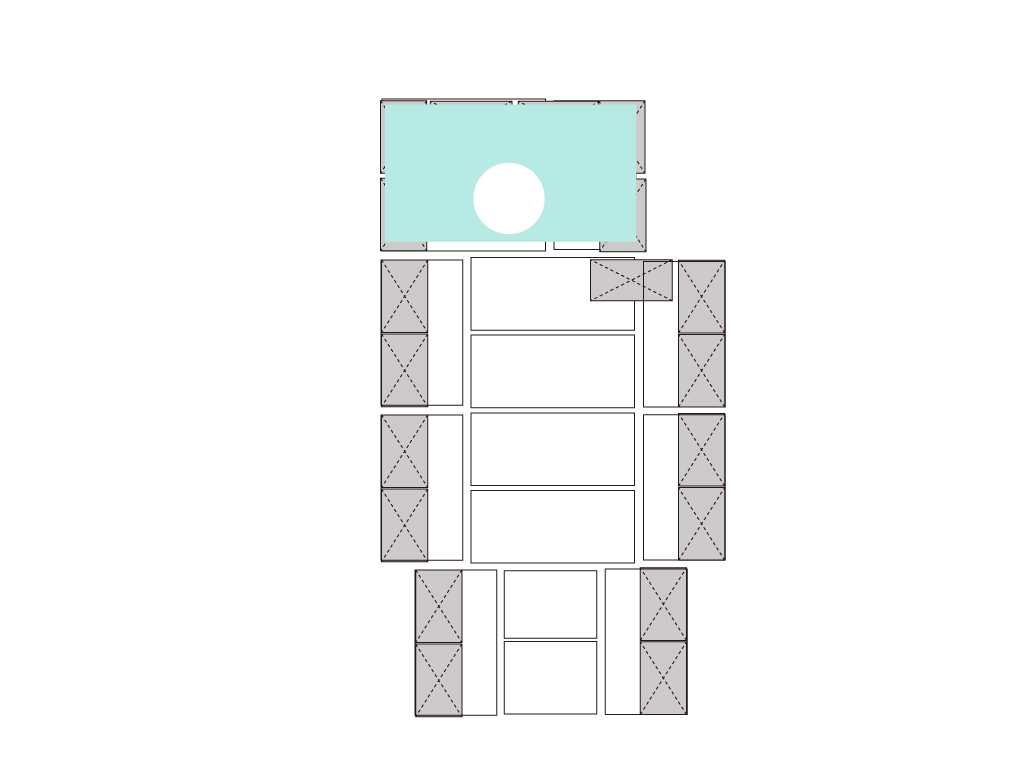

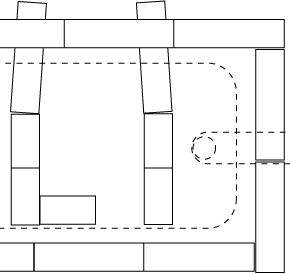

[完成予定図]

この煙道はコンクリートで埋め固めるので、掃除口を作っておかなければなりません。

スパイラルダクトの接続には、90度エルボなどの他に、三叉に分岐させるチーズというパーツがあるので、このチーズを使って掃除口を作ろうと思います。

・掃除口は、煙突の突き出し口を含めると全部で4箇所です。

・吹上口との接続にもチーズを使うので、チーズの合計数は5個です。

・最終的な煙突との接続には、90度エルボを使います。

まずは薪風呂の囲みから

スパイラルダクトの煙道を作るには、薪風呂の囲いを煙道の高さにまで作り上げ、そこに土やモルタルを充填していく必要があります。

コンクリートブロックの囲いを作るには、まずは接着剤役のモルタルを作らなくてはなりません。

ホームセンターにいけば、モルタルやコンクリートの元となる[セメント25kg]が400円くらいで購入できます。

また、ホームセンターのwebページを見ると、[モルタル:セメント25kg×1+砂20kg×3+水9L=練り上がり約46L(1cm厚さ4.6㎡)]と書かれています。

砂20kgは、一袋200円程度で購入できるので、モルタル46Lを作るには、およそ1000円掛かる計算になります。

セメントと砂は、混ぜたその日のうちに使い切らなくてはならないので、使う分だけを少しずつ捏ねましょう。

着工した時期は11月末でした。

日没後は氷点下になってしまう為、モルタルには[耐寒剤]を付加しなくてはなりませんでした。

一回あたりの使用量は極わずかなので、1/5くらいのサイズが売っていれば良かったのですが、僕が行ったホームセンターではこれしか取扱がありませんでした。

・(自己流)コンクリートブロックの積み方

まずはモルタルを敷く場所に、適当な木片で囲いを作ります。

ジョウロで水をかけ、コンクリート土間を湿らせます。

出来るだけ水平になるようにモルタルを敷きます。

接着したいコンクリートブロックにも水を吸わせます。

コンクリートブロックを乗せたら、水平になるように調整します。

水準器で確認をしながら、当て木の上からプラスチックハンマーなどで叩きます。

前々回の記事で入れた鉄筋の通るコンクリートブロックの穴には、しっかりとモルタルを充填しておきます。

風呂トイレ小屋の建設②|コンクリートブロックの種類とグラインダーを使った加工|メガネ石の制作

風呂トイレ小屋の建設②|コンクリートブロックの種類とグラインダーを使った加工|メガネ石の制作

次のブロックとの間にも、モルタルがはみ出ていかないように当て木をして、モルタルを注入していきます。

ペグなどで突いて、しっかりとモルタルが充填されるように注意します。

ちなみにですが、コーナーにはコーナー用のコンクリートブロックを使っています。

また、隣のコンクリートブロックとの隙間は、およそ1 cmを目安にしていますが、これは目地コテというものを使うと便利です。

僕は一つ一つホームセンターで買い揃えたので高く付きましたが、このようなセットもあるようです。

本格的なものではないと思いますが、これはかなり安いと思います。

一日の作業が終わったら...。

特に最初の頃は、コンクリートブロックの水平を出すことが難しく、半日掛かって4つ、5つくらいしか積むことが出来ませんでした。

作業スピードは、作業終盤になってもそれほど早くなることはありませんでした。

コンクリートブロックを数個積んでは中断し、また次回に引き継ぐことになるのですが、中断する際は必ずビニールシートなどで養生をしなくてはなりません。

雨や雪に備えるという目的もありますが、モルタルが凍結してしまう前にビニールシートで保温し、初期硬化を促す必要があるのです。

※この時に耐寒剤が活躍します。

※この初期硬化に失敗すると、強度が著しく低下します。

この辺りで作業を終えた場合は、、

このようにしっかりとビニールシートを被せておきます。

吹上口とダクトの接続

吹上口の上にはメガネ石を乗せ、その穴にはスパイラルダクトを接続するためのチーズを繋げます。

メガネ石と繋がる継ぎ手とチーズを繋ぐためには、スパイラルダクトを20cm程度切断して使います。

※スパイラルダクトの切断には、グラインダーを使用しました。

メガネ石と吹上口にはたっぷりと水を吸わせました。

モルタルをしっかりと乗せます。

吹上口と繋がるチーズは、煙道の始まりでもあります。

しっかりと水平をみておきましょう。

横筋に鉄筋を入れる

風呂桶の囲い一段目を並べ終えたら、次は二段目に入ります。

二段目のコンクリートブロックには鉄筋を入れたいので、一段目のコンクリートブロックとは形状の違うものを使います。

風呂トイレ小屋の建設②|コンクリートブロックの種類とグラインダーを使った加工|メガネ石の制作

風呂トイレ小屋の建設②|コンクリートブロックの種類とグラインダーを使った加工|メガネ石の制作※コンクリートブロックの種類については、上の記事の中で書いています。

コンクリートブロック積みは、とても時間と神経を使いますが、やっていることは単純作業で地味なので、一気にここまでスキップします。

ここまでくるまでには、1、2週間くらいは掛かっていると思います...。

ホームセンターで買ってきた鉄筋を、グラインダーを使って必要な長さにカットします。

2段目は横筋用のコンクリートブロックを使うと書きましたが、半ブロックやコーナーに使う為のブロックもあるので、これらのブロックは鉄筋を通すための形状にはなっていません。そのため、グラインダーを使ってブロックを加工をしなくてはなりません。

実際に横筋を寝かせてみて、加工したいところをマーキングします。

グラインダーで切り込みを入れたら、タガネとハンマーを使って砕いていきます。

鉄筋同士は番線を使って接合しますが、この際縦方向に伸びている鉄筋ともしっかりと接合させます。

作業終了後は、しっかりと養生しておきましょう。

囲い内に土を充填する

大分スキップしましたが、遂に煙道までの囲いが積み上がりました。

次の工程では、風呂桶と囲いの間に土を充填していきます。

土を入れては、コンクリートブロックなどをタンパー代わりに使い、土を押し固めていきます。

始めから空いていたこの2つの穴は、土で埋めてしまった後はもうメンテナンスすることが出来ません。

念の為パイプレンチで増し締めし、更にエポキシで水漏れの発生を抑止することにしました。

ここまでやったので、もう思い残すことはありません。

囲い2段目まで、土を充填することが出来ました。

スパイラルダクトの煙道を取り付ける

ようやくスパイラルダクトの煙道を取り付けるところまで進むことが出来ました。

現場合わせで採寸し、スパイラルダクトをグラインダーで切断していきましょう!

[完成予定図]

※おさらいの意味を込め、もう一度イラストを乗せておきます。

発電機を回し、グラインダーでスパイラルダクトを切断します。

非常に火花が散るので眼鏡は必須だと思います。

騒音も酷いので、苦手な人は耳栓もしたほうが良いかもしれません。

・トラブル発生

このスパイラルダクトの先には煙道を作らなくてはならないのですが、縦方向に通した鉄筋が干渉することが分かりました。

折角入れた鉄筋ですが、仕方ないので切断します。

チーズを使って接合します。

片側は煙道に繋がり、もう片方が掃除口となります。

掃除口にはこのような取り外しの出来る蓋を取り付けます。

20cm程度にカットしたスパイラルダクトをチーズに取り付け、最後に蓋をしました。

掃除口の一つには90度エルボをつなげます。

ここより先が煙突となります。

吹上口方向。

今回はここまでです。

次回は風呂桶3、4段目の囲みと、掃除口に取り付けるメガネ石の制作、そして風呂小屋全体のブロック積みまでをまとめられたらと思っています。