[セルフビルド]風呂&トイレ小屋を自作しよう!⑤|基礎工事編ⅴ→薪風呂編ⅰ|風呂桶の搬入と新しい薪風呂について

2019/02/06

前回遂にコンクリートミキサー車を手配し、コンクリートの打設を行いました。

今回は型枠を外し、コンクリートブロックの外壁や薪風呂の焚口を作っていきます。

previous:基礎工事④|コンクリートミキサー車とホームセンターのコンクリートどちらが安い?

[コンクリート土間の溝確保→型枠の取り外し]

コンクリートを打設したのが、[11月1日]でした。

※前回の写真

辺りが暗くなるまで、コテでコンクリートの表面を均していた一日でした。

[11月3日]

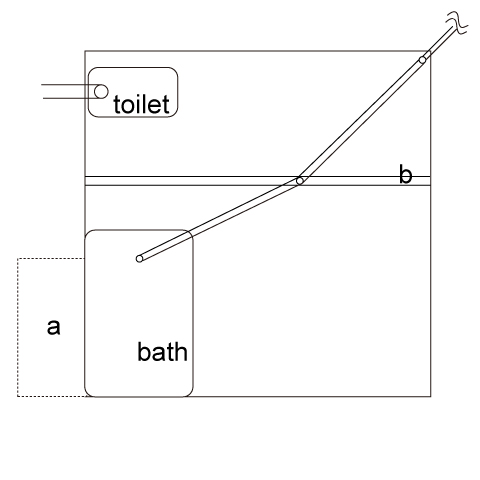

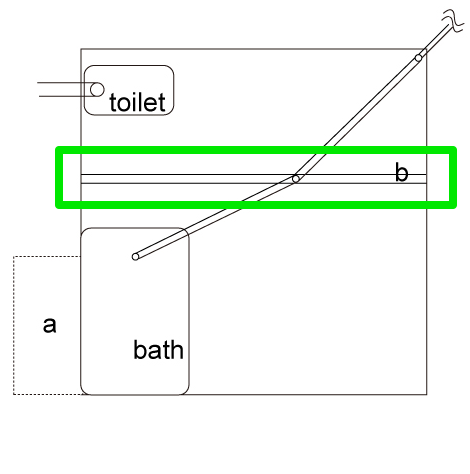

コンクリート打設から3日後、コンクリートが完全に固まってしまう前に「b」の溝を作るために入れていた木材を取り出すことにしました。

猫の足跡は、打設初日にはついていました。

これは猫の習性として諦めます...。

取り外すタイミングが遅かったかもしれないと不安でしたが、バールで頑張ればまだ大丈夫でした。

角が欠けてしまうなどのトラブルもあまりなかったので、案外丁度よいタイミングだったのかもしれません。

[11月7日]

打設から一週間が経過しました。

いよいよ型枠を取り外します。

固定していたコーススレッドを緩め、型枠を取り外します。

型枠補強の杭も全部抜きました。

型枠には普通の合板を使ったし油も塗らなかったので、貼り付いて取れなくなっているかと心配しましたが、何の問題もなく取り外すことが出来ました。

素人仕事なので、近くで見れば多少の歪みや表面の波打ちがありますが、概ねうまくいったと思います。

試しに使ってみた「面木」もうまくいったようです。

苦労して作った角の部分もバッチリです。

多少気泡のような隙間がありますが、この程度なら問題ないと思います。

※素人考えです。

コンクリート土間の脇の溝が狭く感じたので、少しだけ鍬で広げることにしました。

溝を広げ、土間の上を掃除しました。

埋め込んだパイプが機能するか水を流してテストします。

実はこの作業が最も緊張しました。

水の流れは申し分なかったので安心しました。

前回浮き上がってしまったこのパイプには重しにレンガを乗せていましたが、やはり浮き上がったままになっていました。

しかしこのパイプは薪風呂の排水用なので、土に埋もれて隠れてしまうので問題ありません。

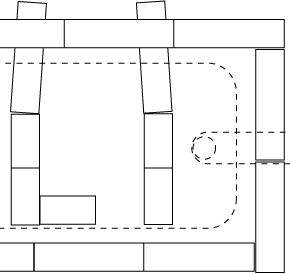

[大まかな位置決め]

初めてのことなのでどこから手を付ければ効率良く進むのか、実はよく分かっていませんでした。

手元にあるだけの材を使って、何となく配置を確かめてみました。

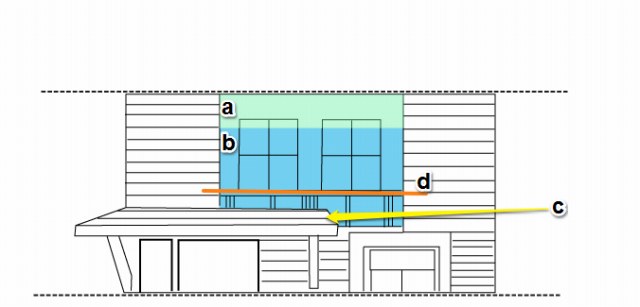

ここは「風呂トイレ小屋」になるので、地面に近く水の掛かりやすいところはコンクリートブロックを採用しています。

※余談ですが、下調べをせずに安いからという理由だけで、ある程度「軽量ブロック」を買っていたのですが、小さな小屋とはいえ、やはり基礎には「重量ブロック」を使うことに方針を定めたので、今ある「軽量ブロック」は薪風呂の囲いに使うことにして、新たに重量ブロックを買うことにしました。

[風呂桶の搬入と位置決め]

外壁下部のコンクリートブロックを積んでいきたいのですが、何か基準になる物がなくては手を付けることが出来ないので、先ずは前日取り壊したプロトタイプの薪風呂から風呂桶を運び出し、焚口の位置を決めてしまおうと思います。

直火に使える鋳物の風呂桶はとても重たいので、丸太の上に乗せて運びます。

[プロトタイプの薪風呂を取り壊した日の日記]

現在決まっているのは、風呂桶の排水穴と繋ぐ排水パイプの位置だけなので、そこから逆算すれば、外壁や焚口の位置を決めることが出来そうです。

下げ振りを使って風呂桶と外壁の位置関係を確かめています。

とても小さな小屋になるので、不必要な隙間が出来ないようにしたいと思っています。

[焚口を考える]

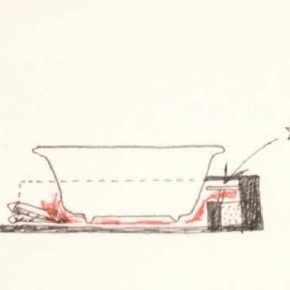

風呂桶の位置が決まったら、次は焚口の制作です。

我が家の薪ストーブの下で使っていたものと、プロトタイプの薪風呂の地面に埋めて使っていた耐火レンガを総動員し、実際に並べてみて大きさを確認しています。

風呂桶の下にコンクリートブロックを入れて空間を作り、そこに耐火レンガで焚口を作ってみました。

こちら側は焚口の裏側の「吹上口」になります。

「吹上口」は、少し狭めて作ることと、火止めを入れる為のスペースの確保、新しい薪風呂の煙道にはダクトを使おうと思っているので、その為のメガネ石を乗せる位置などをしっかりと確認しておきます。

ちなみに、煙道にダクトを使おうと決めた理由は2点あります。

・煙の漏れ

前回のプロトタイプの薪風呂は、あらゆるところから煙が漏れていました。半分露天風呂みたいな状態で使っていたので問題はありませんでしたが、今回はしっかりとした小屋を作るので、あまりに煙が漏れてしまってはゆっくりと風呂に浸かることが出来ない筈です。

・煙道の蓋

煙道が空洞だった前回の薪風呂では、煙道の蓋には風呂桶サイズにカットした石膏ボードを使いました。

石膏ボードは使っているうちに直火に触れた部分から壊れていったし、人間が上に乗ったりと雑に使うことが出来なかったので、今度はダクトを通し、その上に土やコンクリートを被せてしまおうと思っています。

蓋の下まで土やコンクリートが充填してあれば、人間が座っても十分に耐えることの出来る頑丈な蓋が作れると思っています。

[プロトタイプの薪風呂について]

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂 [DIY][おまけ:設計図][2/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

[DIY][おまけ:設計図][2/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂 火で薪風呂に穴が空いた...|蛇口も回らなくなった...

火で薪風呂に穴が空いた...|蛇口も回らなくなった...

まだまだ書くことがあるのですが、長くなってしまったので一旦この辺りで中断します。