[DIY][おまけ:設計図][2/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

2018/04/03

前回の続きです。

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

[DIY][1/2]最安値!?自作の薪風呂(直火タイプ)|煙道を活かした薪風呂釜の作り方|五右衛門風呂

前回の記事の最後に、「プロトタイプとしては最高の出来栄えと思えるような、結構いい感じの「直火タイプの薪風呂」が完成します。」と書きましたが、さて、実際はどうなのでしょうか?

それでは[後編]を御覧ください。

新たに買ったもの

前回の反省を活かし、いくつか買ってきたものがありますので、先ずはその紹介から始めます。

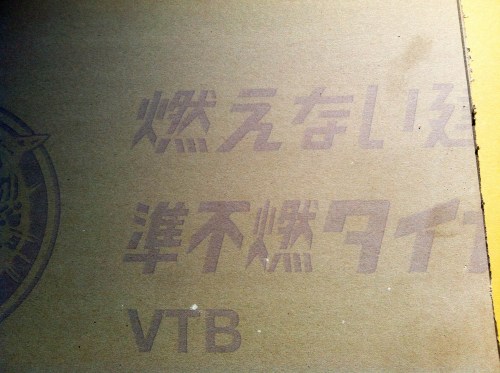

[石膏ボード(1820✕910|9ミリ)≒350円]

これは前回溶かしてしまった「畦(あぜ)ガード」の代わりに使います。

合板サイズの石膏ボードは、キャリアに載せて持ち帰ることが出来れば良かったのですが、その日は生憎の雨だった為、持参したノコギリで半分に切断し、車内に入れて運びました。※僕の車は軽自動車のジムニーです。

12万円のジムニーJA12を購入|山暮らしの車遍歴

12万円のジムニーJA12を購入|山暮らしの車遍歴

この素材を選んだ理由は、安価だったことと、"燃えない"と書いてあったからです。

「ガオー」

[バス化粧ブタ:1180円→826円※値引き商品]

風呂桶と薪風呂釜を繋いでいた2つの穴を塞ぐための栓を買いました。

タイミングよく値引きされたものがあったのですが、それでも一つあたり「826円」もしました。

今回の薪風呂関連で買ったものの中では、これが一番高い買い物です。

取説がなかったので念のため書いておきますが、付属の黒色パッキン2枚は、風呂桶の内側と外側にそれぞれ1枚ずつ使います。

前回は仕方なくこのような強力なガムテープで代用しましたが、一回の使用で穴が空き、湯船のお湯は穴の位置まで全て抜けていました。

栓自体は金属製なので安心ですが、パッキンはゴム製です。高温に晒される為、劣化には注意しようと思います。

石膏ボードを切り分けよう

風呂桶とコンクリートブロックの隙間は、出来るだけピッタリとした蓋を取り付けたいので、ダンボールなどを使って丁寧に曲線をトレースしました。

石膏ボードの切断は、カーブもあるので「ジグソー」を使いました。

家には電動工具を動かせるような電気がないので、このように発電機を使っています。

これは随分と古いものなので、最近アイドリングが安定せず調子が悪いことがあります。

エンジンオイルを替えたり(この発電機は4ストです)、プラグを磨いたり、フィルターやキャブレターを掃除するなどして、もう少し頑張ってもらえたらと願っています。

風呂桶は縦に見れば左右対称になるので、片側が切れたらひっくり返してもう一面のガイドとして使えます。

一面でも失敗すればまた買い直さなくてはならないので、慎重に進めました。

前面が完成しました。

背面も良さそうです。

煙対策には土を

石膏ボードの蓋は上手くいきそうですが、前回火入れをした時には、コンクリートブロックの隙間という隙間から煙が漏れ出しました。

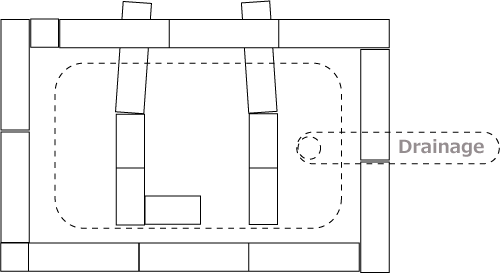

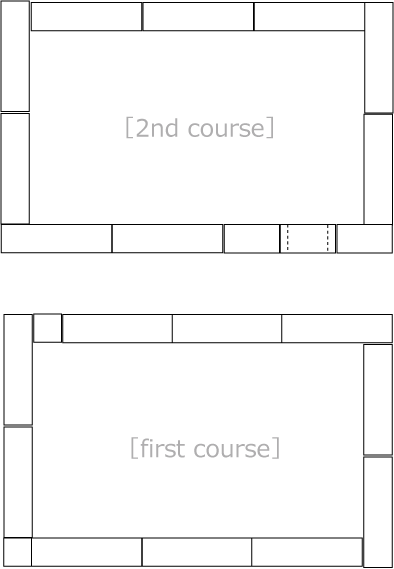

一時的に二段目のコンクリートブロックを取り外し、一段目のコンクリートブロックの穴や隙間から土を充填していくことにしました。

※本番ではコンクリートを流し込む予定です。

排水パイプと風呂桶の排水栓の隙間には、土が入り込まないように余った石膏ボードで壁を作りました。

焚口上部のコンクリートブロックにも、余った石膏ボードを加工して栓を作り、土を充填しました。

「吹上口」にも土が入り込まないようにガードをして、その回りには土を入れます。

一段目のコンクリートブロックに土が入ったら、これと同じように二段目のコンクリートブロックにも土を充填します。

煙突を設置する

前回は穴を開けた「畦ガード」に煙突を乗せただけでしたが、もう少ししっかりと設置しようと思います。

以前古民家からいただいて来た石膏製のメガネ石があるので、これをリサイズして使うことにします。

[1] 古民家で宝探し|勇気とその対価

[1] 古民家で宝探し|勇気とその対価

石膏製はノコギリで切れるのでとても扱いやすいと思いました。

煙突をメガネ石に繋げたら、太めの針金で固定します。

この固定方法では、突風が吹いたら倒れてしまうかもしれません。他に良いアイディアがあれば改善したいと思っています。

石膏ボードの蓋を乗せる|石膏の接着剤

いよいよ石膏ボードの蓋を乗せる段になりましたが、コンクリートブロックと石膏ボードの蓋の接着には、今後の場所移動を考えるとコンクリートが使えません。

余った石膏ボードを砕いて、これを接着剤代わりに使ってみようと思います。

砕いた石膏に水を入れてよく練ります。

風呂桶と石膏ボードの接着には「アルミテープ」を使いました。

「アルミテープ」は100円ショップで入手出来ます。

接着剤の石膏が固まるまでには時間がかかるので、コンクリートブロックや耐火レンガの重しを乗せています。

石膏ボードは水に弱いので、後日、石膏ボードの蓋にもアルミテープを貼りました。

いざ、火入れ!

限られた予算のなか、やれるだけのことはやったと思います。

そろそろ暗くなりそうですが、急いで水を汲みに行き、風呂を沸かしてみたいと思います。

相変わらず空気の吸い込みは抜群です。

そして今回は漏れ出す煙の量も、殆ど気にならないくらいに少ないです。

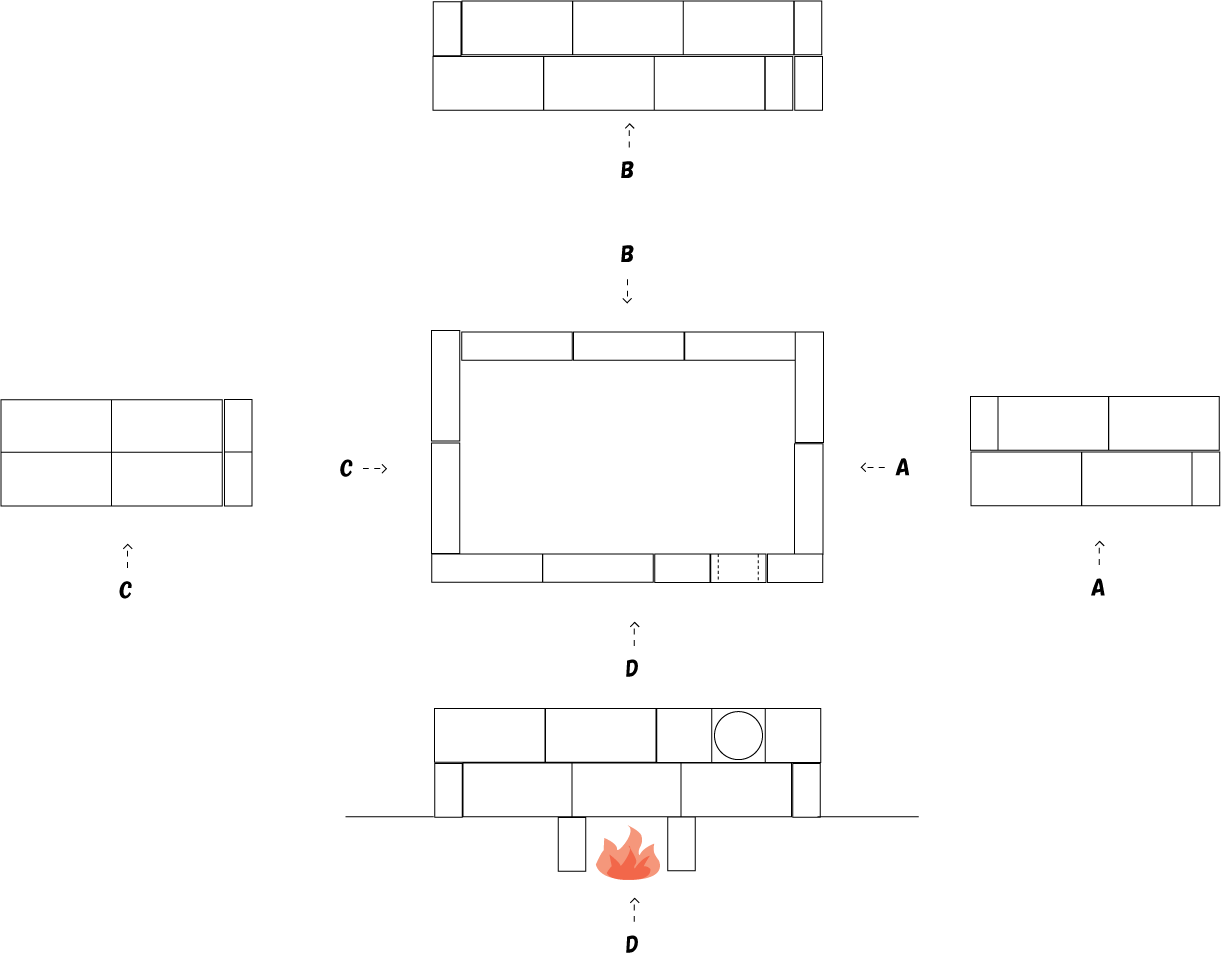

また、ここで注目してもらいたいところは、焚口と同じ面に煙突がついているというところです。

つまり、煙がぐるっと風呂桶を一周回ってから排出されているのです。これは排熱が有効活用されているということです。

排熱がいかに高温かは、前回のどろどろに溶けた畦ガードを思い出していただければ分かると思います。

これは大成功なのか!?

煙突からは煙が勢い良く吐き出されています。

と、ここで若干のトラブルです。

排水パイプからも煙が出ています。

しかし、この位置であれば特に困ることもないので、今回の「プロトタイプ」ではこのまま改善せずに使っていこうと思います。

おまけ

冬の寒い時期の場合、以前の銅製の薪風呂釜であれば「2時間半」から「3時間近く」掛かっていた風呂焚きも、この煙道を使った「直火タイプ」の薪風呂であれば、「1時間」も掛からず「50℃」に達しました。

驚くべき熱効率の高さです。

さらにこれは、「うちわ」で扇ぐ必要がないくらいに、空気の吸い込みは抜群です。

どれだけの共感が得られるのかはわかりませんが、僕にとってこの薪風呂の完成は、震えるほど感動的な出来事でした。

ただ、50℃のお湯には浸かっていられないので、慌てて薪を取り出し、汲んできた水でうめてから浸かりました。

次の日は昼間に焚いてみたのですが、なんと「35分」で「45℃」に達しました。

銅製の薪風呂釜の時は、浸かっている間にどんどんと湯温が下がっていきましたが、この「直火タイプの薪風呂」に関しては、どんどんと湯温が上昇していくので、念のため20Lのポリタンクには水を満たし、風呂桶横に置いてから湯船に浸かるようにしています。

風呂桶下部はとても熱くなるので、スノコを敷いてから入る必要があります。

いつまで経っても湯冷めしないくらい、身体の芯まで温まるお風呂を手に入れることが出来ました。

とても気に入っています。

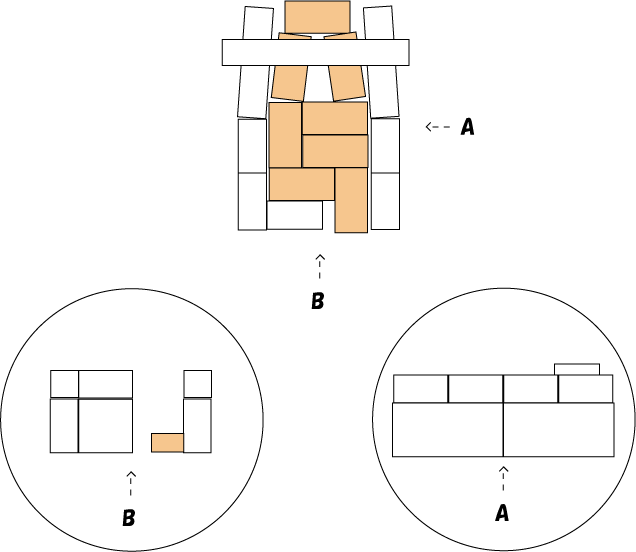

設計図