[セルフビルドの小屋暮らし][DIY]合い決り(あいじゃくり)加工で床を張る|タイニーハウスの作り方

2019/02/06

小屋の床は時間が経過するにつれ、板と板の間に隙間が出来てしまい、大きなところだと1cmは空いてしまいました。すのこのようになってしまった床からは冷気が上がって来ます。

とても寒かったです。

[2シーズン目の冬を迎える前にどうしても床の隙間を埋めたかった…]

人間と猫が住みながらの改修となるので、床を剥がすなどの大がかりな工事は出来ないと判断し、既存の床の上に新たに床板を張ることにしました。

ロフトの床板までの距離が近くなりますが、計算上は背を伸ばしたまま歩けるはずです。

同じ徹を踏まないためにも、床材には合い決り(あいじゃくり)加工を施すことにします。

既存の床よりも少し幅の広い材を購入しましたが、念のため床を張る方向も90度ずらしました。

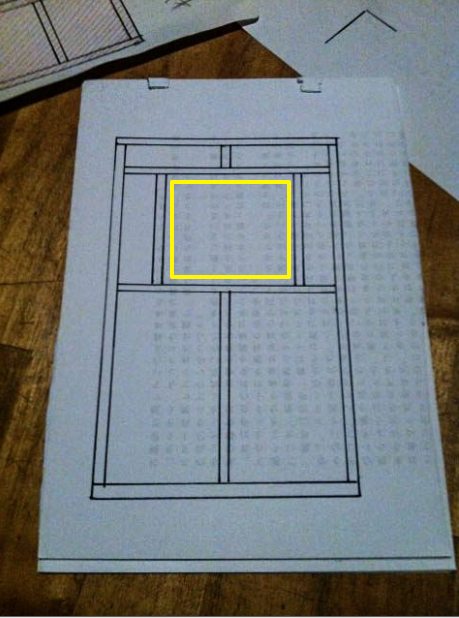

青い部分に、新たに床板を張ります。

向かって左側の着色のない部分は、出入り口(お勝手口)や薪ストーブが置かれています。

右下の四角い部分はキッチンです。

合い決り加工を施す為に、わざわざトリマーという電動工具と、合い決り加工が出来るというビットを購入しました。

床からの冷気を防げるなら安い、、とは思いませんでしたが、今後も活躍してくれるだろうと期待を込めて購入に至りました。

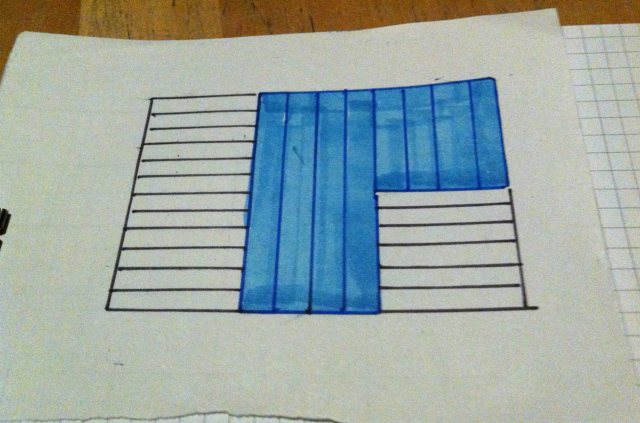

※あいにく写真がないので、最近違う作業で使った時の写真を掲載します。

ビットが違うだけで、やることは殆ど同じです。

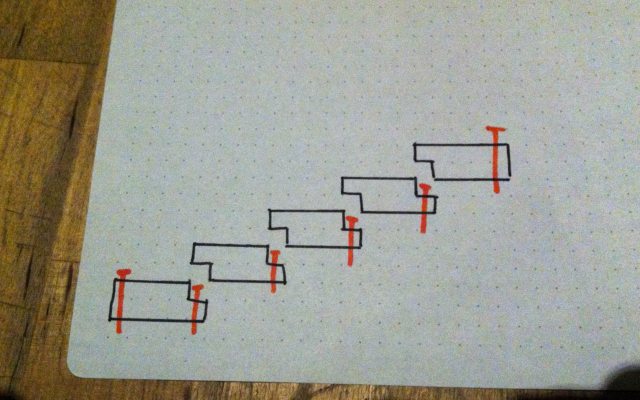

ガイドをクランプで押さえたら、加工したい材をガイドに押し当てながらスライドさせます。

下から突き出しているビットの長さ分だけ削れます。

深い溝を掘りたい時には、一度に削ろうと思わず、少しずつビットを突き出させ、段階的に削っていくことがポイントです。

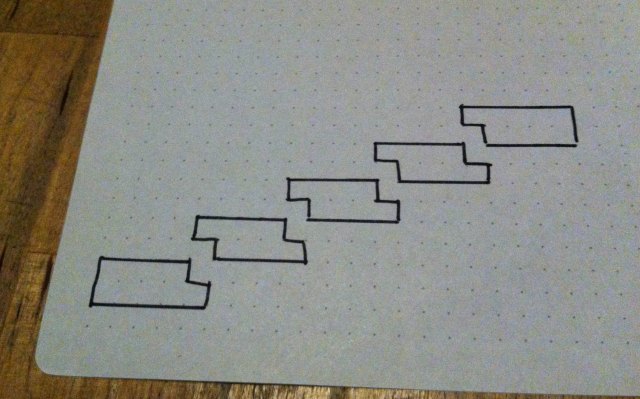

合い決り(あいじゃくり)加工用のビット

左右それぞれ互い違いに合い決り加工を施しますが、床板の最初と最後だけは片側だけを加工します。

僕は勢い余って全ての材の両端に加工を加えてしまったので、わざわざパテで余計な隙間を埋め直す羽目になりました。

皆様はくれぐれも慎重に…

[加工が済んだ床板には床用塗料を]

既存の床板は、サンダーをかけただけの、無垢の状態で使っていましたが、早い段階で汚れが目立つようになりました。

猫がいることも関係があるかもしれません。

※うちの猫はは良く吐きます。鼻水を飛ばします。引っ掻きます。

サンダーorグラインダーで表面を磨いてから、先ずはオイルステインで好みの着色をします。

ステインが乾燥したら、床用の、クリアのウレタン塗料で仕上げます。

ウレタン塗料が乾いたら、再度サンダーで簡単に磨き、二度目のウレタン塗装をします。

仕上がりをみて、必要なら三度目、四度目を塗りましょう。

塗料にもよりますが、乾燥には24時間程度を目安にしていたので、この作業が一番時間が掛かりました。

[乾燥を待っている間に、新しい床を張る準備をしよう]

少しでも暖かく、かつ、歩いても軋まないように、既存の床板の上に2×4材を賽の目のように打ち付け、その隙間には断熱材を充填しました。

新しい床板は、初めの一枚だけ左右共に釘を打ちますが、二枚目からは片側だけを釘で打ち付けます。

釘で打つ場所は、次の板で隠れる凹の部分です。

ここではフロアー釘が活躍します。

最後の一枚を上手に縦切りしてピッタリはめ込み、釘で止めたら出来上がりです。

※加工が上手くいっていれば、最後の一枚は釘を打たずともピッタリはまって動かなくなるかもしれません。

50mm程度底上げされましたが、計算通り頭がロフトの床板に当たることもなく、順調に仕上がりました。

[作業を終えて]

合い決り加工の幅や深さが一定に出来なかった場所はやはり隙間が出来てしまいましたが、下には2×4材や断熱材が充填されているので、以前のように隙間風を感じることはありません。

床暖ではないので、暖かくはならないものの、足元が冷たくないだけで十分感動しました。

次回は、今回新たに床板を貼らなかった場所に、コンクリートを流し込み、土間っぽい感じにしてみたいと思います。

つづく

2016/05追記:こちらのサイト(みなさんご存知、ヨホホ研究所です。)の「溝切り」がとても良さそうです。要Checkですよ!

|  |