[セルフビルドの小屋暮らし][入植10日目- 2/2 ]突貫工事で一気に天井を塞ぎたい!|タイニーハウスの作り方

2019/02/09

前回までの振り返り

東京での作業はそこそこに、二日振りに建設地へと戻ってきました。

二段目の壁枠を作っては乗せていき、遂には二段目の壁(合板)まで貼り終えました。順調に進んではいたのですが、また雨が降りそうです。しかも予報では大雨です。

また床板を濡らしたくはなかったので、もう暗くなってきていましたが、天井を塞ぐまでは作業を続行しようと決断しました。

本日の作業内容

1.突貫工事で屋根を塞ぐ

とても寒かったので、タオルを首に巻き付け、フードを被っての作業となりました。

11月でも山の中は寒いようです。

(日没後なので特に...。)

大雨の予報が出ているなか、異常な迄のやる気を見せるテロルでしたが、独りよがりになっていたら恥ずかしいし、共に作業をする人にも迷惑になってしまいます。

取り決めをしていたわけではないけれど、高所作業や力仕事、電動工具を使う作業は僕の仕事だと思っているので、ニテヒさんはやれる事があまりなく、さぞ 暇 歯がゆかったと思います。

1.突貫工事で屋根を塞ぐ

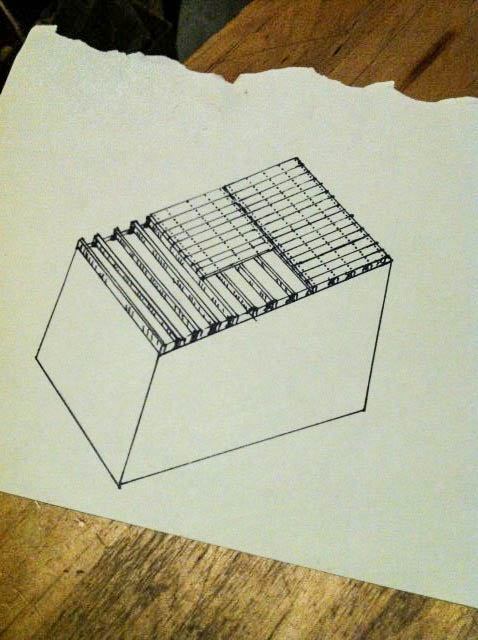

最初に行う作業は、天井の端から端へと建材を梯子の様に渡すことです。

この渡す建材のことを垂木(たるき)といいます。

垂木は2×4材12f(3640mm)を、カットせずそのまま使いました。

ピッチは約450mmです。

壁と垂木の接合には、ハリケーンタイ(シンプソン金具)を使うことにしました。

これがシンプソン金具のハリケーンタイです。

※ホームセンターで買ったほうが安いです。

この金具を、垂木を乗せる両サイドに、合計で22個を取り付けますが、垂木と野地板、屋根材全ての荷重をこの金具に任せるのは心配だったので、垂木の両端はカットせずにそのまま渡し、ハリケーンタイはズレ防止程度の役割として使うことにしました。

施工した順番ですが、先ずはハリケーンタイを全て壁の内側に取り付けました。

その後垂木をハリケーンタイを目安に乗せていきます。

長尺を扱うのは大変ですが、焦らず片方ずつ確実に乗せていけば大丈夫です。

焦らず慎重に作業し、計13本の垂木を乗せ終わりました。

※13本中、前後の2本は構造上ハリケーンタイを使えないので、コーススレッドで止めただけです。

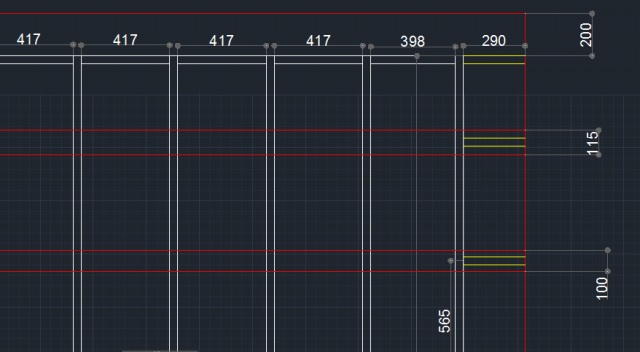

※2016年5月追記:赤線がガルバリの屋根材で、重なりは115mm~100mm程度と考え設計しています。

屋根材を前後左右に張り出させますが、無駄なく施工しようとし過ぎた為に、その長さは200mm、290mmとなりました。

これは明らかに短すぎたと、後になってから後悔しました。

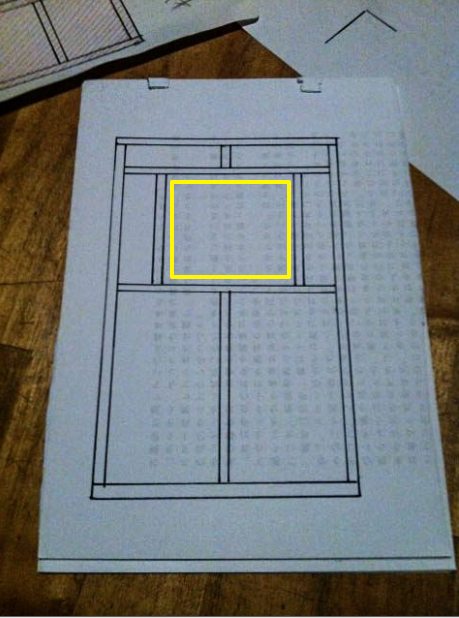

垂木に野地板を乗せるイメージ図。

天井に垂木を乗せたら、次はいよいよ上空での高所作業となります。

辺りはとっぷりと暮れ、既に真っ暗でした。

両手が使えるということで買った、ヘッドライトがその存在感を誇示しているようです。

買い直してまで使っている、オススメのヘッドライトです。

※安価なところも、電源が単三電池であるところも気に入っています。

夜、寝ながらの読書にも使えます。

設計図通りに仕上がっていれば、野地板はカットの必要がなく、先ほど乗せた垂木の上に接合するだけです。

床に積まれた野地板を数枚もって脚立を登り、先ずは垂木の上に重ねていくことから始めます。

その後、懸垂の要領で垂木の上によじ登ったら、先だって乗せた野地板を一枚ずつ端から順番に垂木に打ちつけていきました。

この時の恐怖を文章にして伝えることはとても難しく厄介ですが、確実に言えることは、投光器もヘルメットも安全帯もない夜間の高所作業は無謀です。しかも大雨が降っているのでとても滑りました。

※一歩踏み違えれば大怪我をしていたかもしれませんので、お勧めは出来ません。

梯子状に掛けられた垂木は中心部に行けば行くほどたわみました。風もあるし、雨も降っています。

既に辺りは真っ暗なので、間違っても綱渡りのように二足歩行で進むなんて出来ませんでした。

寒さと恐怖で頭の芯が痺れてきました...。

ふと、貧しい国ではいつだって明るい音楽ばかりが流れていたことを思い出しました。

不利な状況では、間違ってもネガティブな音楽は聞きたくないのだろうなと想像していました。

雨粒が大きくなる中、僕は自分を鼓舞する為に、笑われてしまうほど底抜けに明るい歌を口ずさんだり、大袈裟に大声を出してみたり、念仏のようにぶつぶつと呟いたりしていました。

「俺はこんなところで死ぬような男じゃないぞ!」

「天井貼り終えたら旨いもん喰うぞ!」

暗闇の為か、寒さの為か、恐怖の為か、それとも喋り過ぎなのか、野地板を垂木に打ちつけたいのですが、何度も何度も打ち損じてしまいました。

下から見上げると、野路板からは何本もの釘が飛び出ています...。

遅々とした歩みでしたが、それでも気がつくと梯子状だった天井の一部は面状へと変化し、少しずつですが歩けるスペースが広がっていきました。

面積が広がっていくにしたがい、恐怖心も大分収まっていきました。

しかし、まだまだ油断は禁物です。

上空の屋根には勾配がつけられているので、油断をすると雨で滑って転んでしまいそうになるのです。

高いところでは12f(3640mm)以上の高さがあります。

滑落した場合、照れ笑いでは済まないような気がします...。

自分に高所恐怖症の気があるとわかったのは、アルバイトをしていた17才の頃でした。

その後今になるまで、高所作業を強いられることは無かったので、僕はそのことをすっかりと忘れていました。

相変わらず高所が苦手な僕は、最初から最後まで基本姿勢は“匍匐(ほふく)”でした...。

手持ち無沙汰かと思われたニテヒさんでしたが、彼女は懸命に残りの野地板を天井に運び入れてくれ、しかも野地板の上に貼る、アスファルトフェルトを切り分けてくれていました。

また、寒さで震えてしまって上手く釘を打てないでいる僕を見かね、使ってみたい一心で持ってきていたロケットストーブで火を熾そうとまでしてくれていました。

残念ながら雨に濡れた木では点火させることが難しかったようで、いつまで経っても火はつかず、燻るばかりでした。

煙で燻された僕の目からは、涙が止めどなく流れるばかりで、ついぞ暖かさを感じることはありませんでした。

アスファルトフェルトは壁に貼った防水シートと同様、低い位置から貼り進めます。

貼り付けも同様に、タッカーを使いました。

アスファルトフェルトがどれほど雨を防ぐのか分かりませんでしたが、先ずは天井を塞ぐことが出来ました。

我に返り時間を確かめるてみると、後少しで日付が変わるところでした。

夜中に大きな声を出し過ぎてしまったと思いましたが、きっとこの大雨がかき消してくれていたことでしょう。

全身がガチガチに固まっていました。

流石にこれ以上無理をして作業を進めようとは思えません。

「天井貼り終えたら旨いもん喰うぞ!」と喚いていましたが、遅くなってしまったことと、田舎であることの事情から、残念ながら今日の夕飯はコンビニで済ませました。

お疲れさまでした...。

[過去を振り返ってみて]

1.良い雨対策が思いつかなかった為に突貫工事となってしまいました。床が濡れようがあの様な危険な作業はするべきではなかったと只々反省しています。小屋制作において、二度とやりたくない作業堂々のNo.1です。

どうせブルーシートなんて長く使うつもりもなかったので、天井に被せてタッカーで止めてしまっても良かったのかなぁと思います。

プロの人でさえ(プロだからこそ?)ヘルメットや安全帯をしているのというのに、素人の無鉄砲はみていられませんね。

しかし、全てが自分の為の作業というのは肉体的にキツくても、精神的なダメージは殆ど無かったように思います。

少しでも長くこの「充実した楽しい生活」を、「健康」で続けていきたいと思うので、無知が故の危険な作業だけは避けたいと思っています。

関連記事

[入植1日目] – 刈払い機で笹を刈る –

[入植1日目の夜] – 車中泊について –

[入植2日目] - 驚きの高低差 -

[入植3日目] – ピンコロの設置 –

[入植4日目] – 便利アイテムを使って水平出し –

[入植5日目] – 土台一段目の作成 –

[マンション編] – 穴を塞いで壁紙を張り替える為の下準備をする

[一寸休憩] – 小屋の建設にあたって

[入植6日目] - 土台二段目→床貼りまで -

[入植7日目] – 床の凸凹が気になる&一段目の壁枠作成 –

[入植8日目] - 雨降りは買い出しの日 -

[入植9日目] - 一段目の外壁と防水シート貼り -

[入植10日目- 1/2 ]二段目の壁枠作成及び外壁貼り時々雨

[入植10日目- 2/2 ]突貫工事で一気に天井を塞ぎたい!

[入植11日目] - あれ?屋根材が足りないぞ!

[入植12日目] - 大雨でも問題なし。ロフト作りに取りかかろう!

[入植13日目] - 玄関ドアとお勝手口をそれぞれ違った手法で作る

[入植14日目] - やっぱり窓を作ろう

[入植15日目] - 屋根下とドア横からの採光取り、断熱材貼り

[入植16日目] - スリランカ人に騙されたうえに地元住民に怒鳴られた話 / 《おまけ》:断熱材、内壁貼り、荷物の搬入

[入植17日目] - 荷物の搬入[入植18日目] - 猫と一緒に引っ越し[最終日] - マンション明け渡し

[総括] - 小屋を建ててみて

|  |