小屋暮らし 森のテロル DIY 薪ストーブ DIY - その他

薪ストーブ、カリモクの椅子、斧の修理|パレットのメンテナンス|カウンターの改造|大掃除、DIYのおまけ[DIY]細々としたこと(3)

2018/04/04

細々としたこと第三弾です。

取り敢えずはこれでお終いです。

薪ストーブの火止め修理

炉内の火が直接煙突に入っていかないように、「火止め」という鉄板が、この薪ストーブには入っています。

画面下に1/3くらい映っているものがそうです。

この火止めの、「L字金具」が折れてしまいました。この金具がないと、火止めは煙突穴の壁面に隙間なく張り付いてしまいます。

ホームセンターで売っている「L字金具」を取り付けました。

鉄板からビスが飛び出ていますが、特に問題はないのでこのまま使います。

とはいえビスの飛び出す方向は、反対側の方が賢かったですね。

修理の済んだ「火止め」を所定の位置に戻して終了です。

ここからはおさらいですが、メーカーのいう薪ストーブの耐用年数は、2~4年と書いてあります。

安価な薪ストーブとはいえ、2~4年の買い替え時期は、伸ばせるものなら伸ばしたいですよね。

家では炉内の底面に薄切りのレンガ、側面には通常幅の耐火レンガを並べています。

この一手間により、耐用年数は格段に上がるはずです。

詳しくは下の記事を参照下さい。

[薪ストーブ]ストーブを長持ちさせる方法|3シーズン目の薪ストーブをメンテナンス

[薪ストーブ]ストーブを長持ちさせる方法|3シーズン目の薪ストーブをメンテナンス

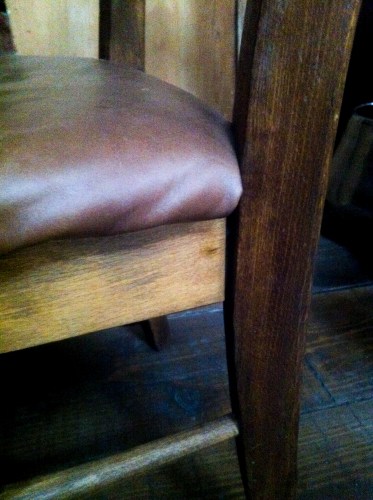

ガタつくカリモクの椅子を修理

この日は雨だったので、部屋の中でやれる仕事を探していました。

見よう見まねでメンテナンスをして、現在まで使い続けているカリモクの椅子ですが、小さかったガタつきが次第に大きくなり、少し気になってきました。

椅子が壊れてしまうような危険を感じる程ではありませんが、早めに修理しておくことにしました。

[DIY][カリモク]打ち捨てられた椅子は珠玉の逸品

[DIY][カリモク]打ち捨てられた椅子は珠玉の逸品

背もたれの一部が抜けかかっています。

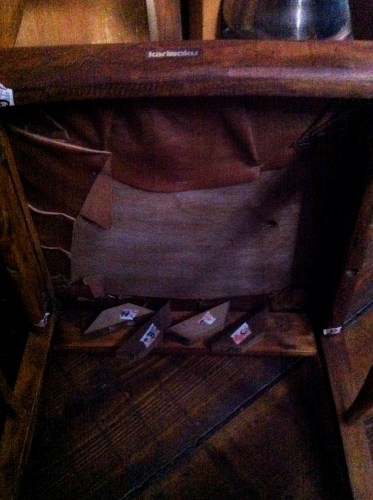

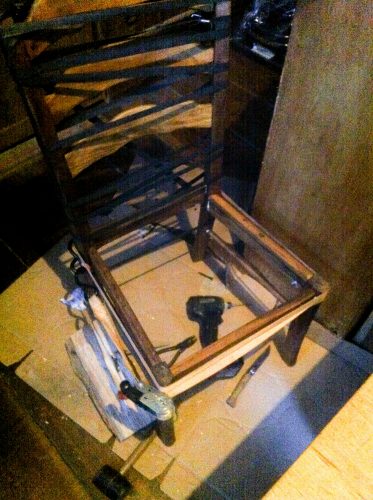

インパクトドライバーを使って「カリモクの椅子」を分解していきます。

似たパーツが多いのですが、どれも微妙にサイズが違うので、間違わないようにマスキングテープに番号を書いておきます。

固まっている木工用ボンドを金ヤスリで落としていきます。

この作業をしっかりやらないと、新たに塗布する木工用ボンドが効かなくなります。

凹側のボンドはドリルなどを使って取り除きました。

凸側凹側両方に木工用ボンドを多めに塗布します。

はみ出るくらいたっぷりとボンドを塗布しました。

はみ出たボンドは水で濡らしたウエスでよく拭き取っておきます。

しっかりと拭き取っておかないと、上から塗装をする場合は苦労します。

ボンドを塗布して組み立てたらゴムバンドやラチェット式の荷物バンド?でがっちり固定します。

取り敢えず座れる状態にしました。

数日後、完全に木工用ボンドが固まったらバンドを外して完成です。

※僕は2日後にバンドを外しました。

薪割り斧の修理

薪割りの斧は、打ち損じの度に柄が痛みます。

僕はステンレスの板を巻いて、ホースバンドのようなもので固定して使っていました。

巻いていたステンレス板の幅が短かったようです。柄にダメージがありました。

この写真だと大怪我のように見えますが、この割れは表面だけなので、まだ大丈夫です。

蚊取り線香のステンレス容器をバラして板状にしました。

もの凄くカッコ悪くなったと思います。

試しにステンレス板の上からアルミテープを巻いてみました。

どちらも微妙ですね。

良いアイディアが湧いたらまた取り替えようと思っています...。

パレット(作業台)のメンテナンス|ゼリー状になってしまった油性塗料

小屋の前に2つ並べてある、野外ベッド兼、作業用パレットの塗装が劣化してきたのでメンテナンスしようと思ったのですが、屋外用の木部に使う油性塗料が、長期保管により「ゼリー状」になってしまいました。

表面のカチカチになった皮膜を剥がしても、内部は粘度が高くなっていて、とても刷毛塗りはできそうにありませんでした。

本来なら下にあるような、油性塗料用の薄め液を使うところですが、ある程度古くなったら取り替えて使う用の作業用パレットなので、取り急ぎ「灯油」で代用してみました。

取り敢えずは使えたので、記事にしてみました。

カウンターの改造

日々、このカウンターの上には雑多な荷物で溢れていました。

本来は扉式のこのカウンターの下に収納すべき荷物がカウンターの上に乗っかっているので、扉を開けることが出来ないという、変なことになっていました。

カウンター全体が開くよりも、途中から開くタイプの方が使いやすいような気がしたので改造することにしました。

良さそうなところでカウンターの蓋を切断しました。

切り離されたところに「蝶番」を付けただけですが、この改造は功を奏しました。

出しっぱなしの荷物もカウンターの下に片付けられるようになったのです。

元の蝶番も使えるので、二段階で開く作りになりました。

[DIY]収納カウンターを自作する

[DIY]収納カウンターを自作する

大掃除、DIYのおまけ

[お風呂の湯温計]

100円ショップの温度計とペットボトルでお風呂の湯温計を作りました。

1分で作れるのに、プカプカと浮かべて使えて便利です。

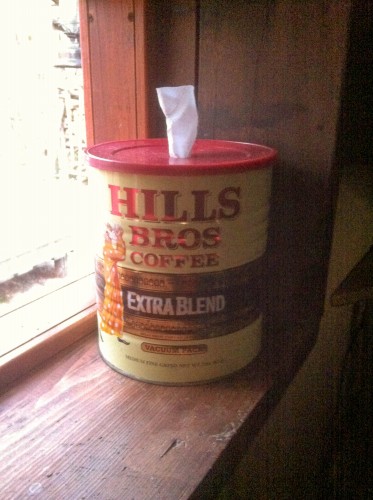

[ロールペーパーホルダー]

BOXティッシュよりもロールペーパーの方が安価ですが、ロールのまま使うのは気持ちが良くなかったので、家ではこのようなコーヒー豆の入っていた容器の蓋に穴を開けて使っています。

[収納を制すものは小屋暮らしを制す?]

昔は食材をネズミから守るために、このような入れ物があったようです。

地元の骨董市で見つけてきました。

薪入れに使おうと思います。

それぞれに合った入れ物に収納し、使いやすいように並べれば、また一段と心地よい小屋暮らしに近付くような気がします。

小屋暮らしを成功させるには、「きれい好き」が一つのキーワードになるかもしれません。