捨てる寸前のセーターをギャッベに改造した結果

2017/06/27

イスタンブールの旧市街の、ブルーモスクの裏に広がるバザールのあたりは、石畳の道路と石積みの旧い建物が続いていて、石の壁に絨毯をひっかけて広げている一角を通るときにはたいてい、「コンニチハ・・・」と、あやしげなニホンゴで話しかけられました。

そこでちょっと立ち止まって、声の主を見ようものなら思う壺です。

「ワタシニホンニイッタコトアリマスヨ、チョットオチャノンデイキマセンカ?ジュウタンカワナクテモイイヨ、ミルダケ、ハナスダケ・・・・」云々息もつかせぬおしゃべりで、巧みに獲物を店内へ誘い込もうとします。

トルコで騙されずに絨毯を買うのは至難のワザであることを噂に聞いて知っていましたし、それに実際絨毯には大した興味もなかった当時の私です。

だからトルコに滞在中一度も絨毯屋を覗くことはありませんでした。

しかしですね、最近になって古いセーターを捨てようかというときに、ハタと思いつきました。

絨毯でも編んでみようかな。

この古いセーターに毛糸玉をいくつ使ってあるのか知らないけれども、ウール100%の毛糸がこんなにあるんだからタダ捨てるのはもったいない。

で、セーターを解くことにしました。

セーターは、前身ごろ・後ろ身ごろ・右手・左手という4つの部品からできていますが、そのうちの後ろ身ごろと前身ごろを解いたところで力尽きて、両腕は捨てました。

大玉3つ取れました。

ギャッベみたいな絨毯をつくる

絨毯には長い歴史があって、地方ごとに織り方や素材なども変わって呼び名もそれぞれ違います。

人気のある絨毯に「キリム」、「ギャッベ(ギャベ)」と呼ばれるものがありますが、「キリム」は「平織り」織られた敷物で、「ギャッベ(ギャベ)」は「knotted pile」という方法で織られた敷物です。

平織りは「鶴の恩返し」的な織り方で、経糸(たていと)の間を縫うように緯糸(よこいと)をスーッと通してある、ペタンとした普通の敷物です。

knotted pileは、経糸に緯糸を結んで、その緯糸を短く切ることで毛羽立ちをつくってある、厚みのあるふわふわした手触りの絨毯です。

STEP1 木枠を作る

とにかくやってみなくてはわからないので、イランとかの絨毯職人の職場風景の画像を見て、編む器具を作りました。

木材を4本用意しまして、四角に組み立てました。

今回は椅子の座面に敷く小さな絨毯を作る予定です。

ロッキングチェアにもともと付いていた座面の敷き物がカントリー調で気に入らないので、代わりになるものがほしいのです。

仕上がりの大きさは、50×50の爪型。

初心者のくせに丸みのあるものを作ろうとする辺り、すでに結末が見えているかのようですが・・・。

そんなわけで、木枠はたしか75×75で作りました。

成功するかどうかもわからない一時的な用事で使う器具を作るのに、長尺の材を切るのは勿体ないので、木枠に長い脚が付いています・・・が、後にこれが実に役に立ったのですよ・・・。

STEP2 経糸(たていと)のための、釘を打つ

イランの職人さんの使っている枠には無数の経糸が張られていたので、なんとなく「釘間0.5」かなと思ったんですけど、皿ネジなので皿がジャマして0.5の狭い間隔で並べて打てません。

「釘間1.0」に変更して、上下それぞれ50個の釘(ビス)を打ちました。

STEP3 経糸をかける

経糸の両端は、最後に房になる予定です。

糸がたるまないように張りたかったんですが、あんまり力をかけると羊毛の糸が千切れてしまうので、そこそこにしておきました。

STEP4 緯糸(よこいと)を結んでいく

緯糸の結び方ですけど、これも画像から判断してやりました。

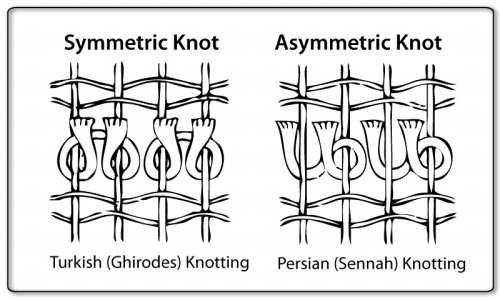

via carpetbuyer.com

knotted pileでは、「Persian knotting」と「Turkish knotting」の結び方が代表的ですが、Turkishのほうが、Persianよりもわかりやすかったので、Turkish knottingで結んでいくことに。

ここからが問題で、ペルシャの職人さんの画像で「実際に編んでいる瞬間の手元」を写したものが見つからなくて、結局、鉤のような器具を使うのか指でやるのか不明のまま、とりあえず木枠を壁に立てかけて、上の図の通りに平編みで2段編んだあとに、指で緯糸を経糸に絡めていきました。

でも、どうしても上手く結べない!!

しばし考えたあと、あらかじめ緯糸を4-5センチの長さに切ったものを用意したところ、なんとか指で結ぶことができたので、以後この方法で進めることに。

(本式では長いままの緯糸を経糸に結んでからナイフで切っているようです。)

↑短く切った緯糸

↑数段編んだところ

ひと通りトルコ編みをしたら、平織りを2段。

これを延々繰り返していきます。

ちなみに、イランの職人さんが枠を垂直に立てて作業していたので、その通りに真似ましたが(Vertical yarns)、ギャッベは大抵、枠を地面に水平に横たえて作業するそうです(Horizontal yarns)。

座布団くらいの小さな敷物ならば、水平に置いた枠で作ったほうがやりやすいと思います。

今回作った木枠に偶然長い脚がついていたことで、椅子に座ったまま下の段も編むことができたので幸いでした。

途中で経糸に丸棒を挿してみたところ、緯糸を通す手間が大幅に省けて作業がうんとラクになりました。

(画像ではススキをさしています。)

今になって調べたところ、この横棒は「heddle bar(綜絖)」という名前で、この棒にちょっと工夫してあげれば、経糸を上下に分けてその間を一気に緯糸が通ることができるようになるという便利棒です。

STEP4 できあがり

1cm間隔で打った釘に糸をかけて、隣り合った2本の糸をぎゅっとひとつに結んでいくのですから、当然といえば当然の結果なんですが、編んでいくうちにだんだんと幅が狭くなっていき、それを見てヤル気も愛着も削がれていきましたが、なんとか編み終わりました。

それに、先の画像にもあるとおりセーターの再利用毛糸がちぢれているので、想像していたものと見た目も手触りも違います。

予定していたサイズよりもひと回り以上小さく仕上がったのも気に入りません。

↑まるでトイレカバーのような出来上がり。

(↑裏からみたところ)

(↑表からみたところ。ちぢれてます。)

縮れた毛足を短く揃えて切ればマシになるかと思いましたが、これ以上手を加えても気に入るものが出来る予感がしないのでやめました。

どうしよう、捨てるニットを絨毯にしてよみがえらせるつもりが、とんだゴミを生んでしまったよ・・・

機織の仕組みが意外と単純で、道具がおもしろそう(作れそう)だったので、もう一度、今度は下調べをしっかり行ってから挑戦したいと思います。