[2] 古民家で宝探し|運搬には軽トラが必要です

2021/09/13

[1] 古民家で宝探し|勇気とその対価

[1] 古民家で宝探し|勇気とその対価※今回は、この記事の続きです。

「ジムニーだとあまり運べないから、次は軽トラで来なよ。」

「はい、分かりましたー!(※軽トラか、、近所で貸してくれる人はいるだろうか?」

車を選ぶとき、ジムニーか軽トラか、最後まで悩んだことを思い出します。

概ねジムニーにして良かったと思っていますが、こんな時には少しだけ、あの時のことを思い出します。

12万円のジムニーJA12を購入|山暮らしの車遍歴

12万円のジムニーJA12を購入|山暮らしの車遍歴誰かに〔物を貸す〕のも〔借りる〕のも、もしくは、〔貸すのはいいけど借りるのは苦手〕

案外、このように思う人は多いのかもしれません。

人に恩を受ければ当然、お返しのことを考えます。この煩わしさを思えば、お金を使った方が気楽だと思ってしまうことはありますよね。

「軽トラが必要になったら言ってね。」

このように言ってくれた方の顔が幾人か浮かびましたが、そのどの顔も、僕より大分年長者のものだったからか、どうも気が進みませんでした。

それでもまだ気楽だと思えたのは、以前にもブログで書きました、ある別荘住まいの方(以下Kさん)でした。

[別荘]黎明期のログハウス|受け継ぐってどういうこと?

[別荘]黎明期のログハウス|受け継ぐってどういうこと?Kさんとは以前ある約束をしました。

それは薪の譲渡会に行くときには、"軽トラを貸して貰える"ということ。

そしてその対価として、"貰ってきた薪の一部をKさんに渡す"というものです。

ビジネスライクなところのあるKさんであれば、今回の話にも喜んで乗っかるかもしれないと思ったのです。

さて、どうなるだろうか...

今回は工程の2つ目からスタートです。

※「飲」マークは、現場に入る時の差し入れに、飲み物を持って行ったという意味です。飲み物は、無難なところで〔ブラックコーヒー〕を選びました。

翌日、意気揚々と張り切るKさんの為に、先ずは〔桐箪笥上下を2セット〕〔葛籠?(つづら?)〕のような箱を幾つか、〔裁縫箱2つ〕〔衝立(ついたて)〕〔文机(ふみづくえ)〕〔小さな本棚〕〔刀置き?〕などを軽トラに乗せ、Kさん宅へ運び入れました。

※この頑張りにより、古民家の解体が終わるまでは軽トラが借りやすくなったはず!?

桐箪笥の上下です。これは2階から運び出しました。

引き出しを全て外し(順番は覚えておく)地道に運びます。これが2セット。

※Kさんはコンパウンドの入った洗剤で洗ったらしく、この桐箪笥は真っ白になるほどに磨き上げられ、復活を遂げたそうです。

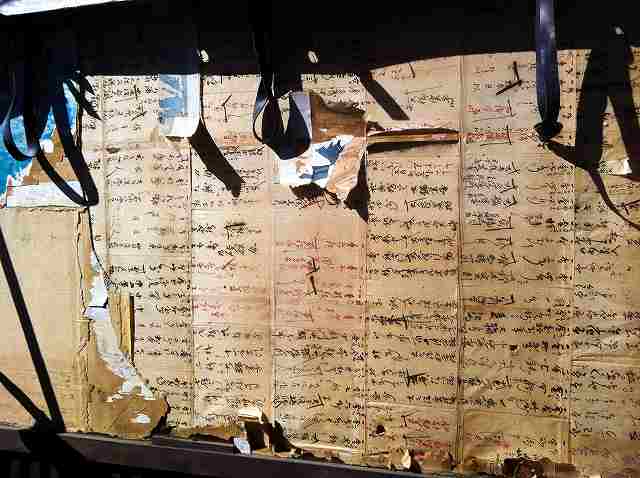

これは衝立です。障子紙に何やら文字が書かれています。

写真には写っていませんが、木製の土台がとても無骨で格好が良かったです。

何と書いてあるのか判然としませんが、古いというだけで貴重な気がしてきます。

左奥に見えるのが〔葛籠?(つづら?)〕で、右手前が裏返しに置かれた〔文机(ふみづくえ)〕です。

特に文机に関しては趣味じゃないと興味が湧きませんでしたが、後日、目にしたこの文机は、まさか同じものとは思えないほどに磨き上げられており、驚かされました。

きっと良い木材を使っていたのでしょうね。

昼になると、食事を終えた職人さんたちはトラック内で寝てしまいます。

うるさくは出来ないので、僕らも昼休憩にしました。

上機嫌のKさんは、美味しい〔蕎麦〕をご馳走してくれました。

パソコン作業がしたい為だけに、希に入るファミレス(注文はドリンクバーだけ)を除けば、久しぶりの外食でした。

そしてKさんは戦利品のクリーニング作業が忙しいからと、午後からは戦線離脱されました。

先ずは欲しい物から優先して運ぶことが望ましい。

僕はそのように思っていたので、自分の欲しい物が一切運べていない現状に焦っていました。

せっかくの〔蕎麦〕でしたが、あまり味わって食べることが出来ませんでした...残念です。

〔浅ましい打算〕は杞憂

現場に戻ると、欲しいと言っておいたもの(マーキングとして、養生テープを貼っておきました)は、職人さんたちが隅に避けてくれていたし、密かに気にしていた古道具は、前日と同じ場所に置かれたままでした。

午後からは一人、二階で〔碍子(がいし)〕や〔ランプシェード(ガラス製)〕を取り外したり、〔掘り炬燵〕を取り外そうとバールでこじって壊したり、土嚢袋を買ってきて、〔土壁〕を砕いて運んだりしました。

ランプシェードはガラス製だったので、慎重に作業をしなくてはなりません。

しかし一箇所だけ、どうしてもビスの頭が潰れていて、取り外せないところがありました。

しかしここは解体現場です。受け側の木の方を壊すなどの荒業を繰り広げ、無事にランプシェードの回収が出来ました。

因みに、黄丸で囲まれた磁器製の白色の物が、〔碍子(がいし)〕と呼ばれるもので、これは電気の絶縁に用いられます。

街中の高圧電線にも巨大な〔碍子〕が使われていますし、他にも電車なんかにも沢山使われていますね。

何故か僕はこの〔碍子〕に強く惹かれるのです。

丁寧に取り外し、持ち帰ることにしました。

Kさん曰く、お嫁さんが嫁いでくる時に、奥に見える大きな箱(名前は失念)に嫁入り道具を詰め、持ち込んだそうです。

これだけ空が見えてしまうと、雨の日は惨めな気持ちになるだろうと思います。

元は押入れでしょうか?

このスペースだけでも寝起き出来るよな?と考えてしまうのは、〔小屋暮らし/タイニーハウス暮らし〕の性かもしれません。

後日、この立派な階段もいただきました。

手を使わずに登れるということは、それだけ階段の取り付け角度を広く取る必要があります。

つまりこれは"贅沢な階段"なのだと思います。

※単純に材の幅や厚みだけを見ても、家の2×4材で作った階段より確実に上物です。

左手に立て掛けてある〔衝立?〕は、〔日本〕を強く発しているように感じました。

これだけ分かり易いものだと、日本人より外国人に人気がありそうです。

そのように思い、貼られている絵に触れてみると、それだけでボロっと崩れてしまうくらいに脆くなっていて、とても剥がすことは出来ませんでした。

残念です...

職人さんは〔掘り炬燵〕では?と言っていました。

なんにせよ、これは欲しい!

素材は、七輪でよくみられる〔珪藻土〕だろうと思います。

箱型の物を入れ込んだだけのものなのですが、ビッタリとはまっており、取り出すのは難しそうです。

まぁ、、ご覧の通りです。

バールでこじったら呆気無く割れてしまいました。

先は長いですから...

「さあ、切り替えていこう!」

〔死節(しにぶし)〕がポロリと落ちたところには、〔障子紙〕が貼られていました。

安易な補修方法に共感を覚えます。

1階の土壁を壊したところ。

これを土のう袋に入れて持ち帰りました。

一見ただの土ですが、このような土壁に適した土は特定の場所でしか取れないようで、トラック一杯分で10万円ほどするのだそうです。

この高価な土も、古民家の解体が終われば地面の一部となってしまいます。

《参考までに》

古民家自体が巨大な宝物箱のようだと思ったし、それは今でも変わりませんが、実は僕が入る前にも2グループが先に現場入りしていたそうです。

最初に入った人は商売人でした。

めぼしい物をまとめて数千円で持ち出せたようです。(恐らく一番ラッキーだった人)

次に入った人は、持ち主に断ることなく(自治会長さんには断ったらしい)勝手に入って勝手に持ち出してしまったようです。

※良い物が廃棄されるのは辛いことですが、それでも持ち主がいることなので、手順はきちんと踏まなくてはいけません。気持ちはとても良く分かるのですけどね...

《まとめ》

今回は殆ど紹介出来ませんでしたが、まだまだ沢山のものをいただきました。

次回辺りからは、僕の〔戦利品?〕の紹介が出来ると思っています。

さて、皆さんの目にはどのように映りましたでしょうか?

また、古道具に関心のある方は意外に多いと感じています。

僕も大好きなので、反応があるととても嬉しいです。

ありがとう御座います。

《おまけ》

後日、Kさん宅へ伺った際に聞きました。

Kさん曰くですが、裁縫箱二つのうち一つは桜材を使ったもので、それは15万円の値札がついていたとしても驚かないとのことでした。(僕は当然驚くけれど...)

桐箪笥も衝立も、踏み机も、どれも見違えるように綺麗に磨かれており、壊れていたり解れていたところは、丁寧に修復されていました。

やはり年長者のKさんからは学ぶことがあると思いました。

今回は転売など、商売は考えていなかったので、趣味ではない桐箪笥や裁縫箱が高価なものであったと判明したところで、それほど心が乱されることはありませんでした。

僕は小屋暮らしという、インフラ的には非常に貧弱な暮らしを実践してきたことで、なにかが変わったのだろうと思っています。

とはいえ、次があれば〔桜材の裁縫箱〕は必ずGETしておこうと心に誓いました。

※後日、別の蔵から出た〔桐箪笥(大)※取っ手が真鍮製で高価そう〕もKさんが欲しがっていたので持っていったら、とても喜ばれました。

きっと高価なものなんだろうな...